Notas comparativas Argentina-Venezuela

El fortalecimiento del poder naval argentino entre las dos guerras mundiales fue relativo pues comparado con las pretensiones y necesidades, no trasciende mucho más allá de tres submarinos encargados a Italia (1926), y otras siete naves modernas. Más adelante se frustrará a pesar de los nexos con la Alemania pre Hitler como durante el régimen nazi.

Son conclusiones a las cuales puede llegarse al leer el trabajo reciente del catedrático Julio M. Luqui-Lagleyze (Buenos Aires, 1959), de la Pontificia Universidad Católica Argentina, investigador a tiempo completo del Departamento de Estudios Navales Históricos de la Armada de su país.

Luqui-Lagleyze, especialista también en historia americana además de la militar y marítima argentina, es fervoroso mirandoniano. En Caracas ha estudiado el archivo del generalísimo Francisco de Miranda. En su cátedra universitaria bonaerense abarca de los tiempos coloniales a los años treinta del siglo pasado sin por ello estar desentendido del fenómeno social, militar y político de las siguientes ocho décadas de historia latinoamericana.

Según Luqui-Lagleyze, la existencia del delegado de la Armada argentina en Alemania a partir de comienzos de los años 30, ahora es cuando se aclara, resultado de sus investigaciones. Al respecto, un ensayo dedicado al tema acaba de publicarlo la entrega N° 21 de la revista "Temas de historia argentina y americana (Pontifica Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2013).

De hecho existió Agregaduría Naval en Berlín a cargo del capitán de fragata Eduardo A. Ceballos (1888-1956). Al comienzo del nacionalsocialismo el oficial, sin tintes políticos trasluce la influencia de la política propagandística del régimen y la exaltación que hacía de los logros militares que abren el camino de la II Guerra Mundial.

En sus informes cada vez menos protocolares y abundante contenido informativo acerca de los avances de la tecnología militar alemana, resaltaba que con todo y las limitaciones impuestas por el Tratado de Versalles, los germanos mantenían admirable ritmo innovador, diversificación y refinamiento en la calidad y cualidades de la nueva producción de armas y equipos militares.

Alemania recurría a astilleros holandeses (Fijenoord, en Rotterdam) y españoles (Echevarrieta, en Cádiz) para producir su equipamiento militar en cuanto a marina respecta e incluso ofrecía en venta a terceros países los productos en los que pudiesen mostrar interés.

Argentina estuvo entre los que volcaron la mirada hacia el armamento alemán y después de 1939 quedaron sin otra opción que explorar también con Italia. En diversas ocasiones avanzaron las negociaciones, en algunos casos al punto que en Buenos Aires el Congreso aprobó fondos para invertirlos en submarinos, buques de superficie, artillería de costa -fundamentos para crear la Infantería de Marina-, aviación anfibia y otros requerimientos cónsonos con el interés nacional en consolidar el control marítimo sobre aguas atlánticas y el Río de la Plata.

Los informes de Ceballos contribuyeron a favorecer la oferta alemana. Y el almirantazgo germano motivó al Fuhrer para que en persona animara entre la oficialidad argentina la aspiración, reconocimiento y aprecio de la calidad de productos militares alemanes.

Fue convincente entre las autoridades navales argentinas, entre otros proyectos en vista de los cuales las partes avanzaron, lo referido a los cruceros clase Koln, de 4300tn. De desearse, podían ser artillados como los cruceros de 6000tn, casi un acorazado de bolsillo -precisa Luqui-Lagleyze.

Uno de los informes suscritos por el capitán Ceballos es concluyente en cuanto a "que había interés por parte de la Marina Alemana en obtener para su país las futuras construcciones navales argentina, ocupándose de ello en forma oficial, disimulada naturalmente por las prohibiciones que estaban impuestas. Para demostrar el interés que tenían, daban parte de los datos reservados ( ) y decían que si construían buques para la Armada Argentina, lo harían como si fuesen para ellos mismos".

En enero de 1938 se firmaron contratos con las firmas Fried Krupp Aktiengesellschaft, Siemens Schucker werke, Karl Zeiss, y Electroacustic G.m.B.H., para la compra de artillería aérea y aviación naval.

Los viajes de instrucción a Europa de instrucción de la fragata Presidente Sarmiento, la última de la cuales a puertos alemanes tuvo lugar en 1933, dio lugar a espléndidas recepciones en Hamburgo y Berlín e incluso contacto personal entre la alta oficialidad de dicha nave y Hitler quien se excusaría por carecer de tiempo para atender la invitación a subir a bordo del Sarmiento (1).

Sin embargo, en el Grille, yate personal del presidente y canciller del Reich, atendió durante 20 minutos una entrevista con el capitán Tessaire, al mando de la Sarmiento.

Los acorazados argentinos Moreno y Rivadavia fueron gratamente recibidos el año 37, al tocar puertos alemanes de paso hacia Inglaterra donde se unirían a las celebraciones por el ascenso de Jorge VI.

En materia de aviación naval, en funciones formales de agregado naval acreditado ante el gobierno de Berlín, el capitán Ceballos resaltó las capacidades de los Junkers 87 Stukas, de bombardeo en picada, y que el Dornier D217 podía ser avión torpedero y de bombardeo en picado.

Catalogó como mejor cañón antiaéreo, entre los alemanes, al Krupp 88mm y al de 3,7cm, causante de estragos incluso en blancos navales -refirieron informes de Ceballos donde Luqui-Lagleyze investigó para ofrecer este reciente ensayo histórico.

El ofrecimiento de Estados Unidos de suplir armas degeneró en una fuerte y tensa controversia dentro del ministerio de la Defensa argentino ante lo cual descartaron cualquier sumisión a proyectos de defensa continental americana vinculada a Washington.

Buenos Aires resuelve (Ley del 11 de septiembre de 1941) ampliar el plan de equipamiento militar puesto en marcha en 1926 sin sustento financiero pero gracias a este, entre 1928 y 1933, el astillero Franco Tosi de Taranto, construyó los tres sumergibles.

En 1926, la Ley que permitió invertir en la modernización y renovación de los medios navales, siendo el logro excepcional de la misma incorporar tres submarinos conocidos como los Tarantinos. Tan sólo 18 años antes habían dictado la última normativa destinada al desarrollo y actualización de la Armada Argentina.

El gobierno retoma la idea del crucero proyectado en 1937 además de los tres submarinos y dos cruceros ligeros cuya compra figuró entre lo que se acordó pero quedó pendiente. Y agrega por la Ley de 1941: cuatro torpederos, 20 lanchas torpederas de defensa del Río de la Plata, tres submarinos más, 220 aviones entre bombarderos, de patrullaje, de observación, de caza y de transporte. También toda suerte de elementos necesarios para la defensa y el combate. Costo del proyecto de rearme: 170.000.000 de pesos oro y cinco para su ejecución.

Los proveedores estadounidenses acabaron siendo poco receptivos mientras los alemanes por intermedio de su agregado en Buenos Aires, dieron a conocer que los suministros serían con España como intermediaria. En plena guerra mundial, Berlín aclaró que tomaría en cuenta los pedidos sin ofrecer garantías de cumplimiento inmediato.

Al final, las gestiones encauzadas por el capitán Ceballos, también a cargo de la agregaduría en Madrid, a nada condujeron. Las necesidades armamentistas del Reich impedían abastecer de armas a otros países no obstante las visiones geopolíticas del Fuhrer.

Los acuerdos preveían intercambio de exportaciones, intermediación española y otras considerandos ante los cuales la dinámica, los acontecimientos en sí mismos advertía la imposibilidad de que las partes lo satisfaciera en su totalidad.

El 22 de agosto de 1942, el agregado naval alemán en Buenos Aires recibió el pedido argentino. Coincide aquella iniciativa con que el Ministerio de Marina le plantea lo mismo al gobierno de Italia.

El desenlace de la guerra estaba por verse. Los argentinos preferían no arriesgarse a cuentas de algún tipo que tal vez nunca cobrarían y los alemanes –también los italianos- se veían a sí mismos incapacitados para entregar equipos militares indispensables para derrotar a los aliados. Por esta razón, algunos de los equipos contratados fueron confiscados antes de que partieran rumbo a América.

Parte de lo adquirido no requisado y confiscado, logró llegar al destino austral. En España guardaban una docena de cañones antiaéreos Rheinmetalle-Borsing de 2cm. Desde Lisboa logran embarcar espoletas Krupp.

Argentina y Alemania rompieron relaciones diplomáticas en enero de 1944. Las sedes de las oficinas diplomáticas en Berlín cayeron debido a que resultaron blanco durante los bombadeos aliados.

Una apreciable cantidad de la documentación generada por las agregadurías en Londres más las de Berlín y Madrid atendidas directamente por el capitán Ceballos, es conservada en la Casa Amarilla, sede en Buenos Aires del Departamento de Estudios Históricos de la Armada, donde labora el catedrático Julio M. Luqui-Lagleyze.

Caso venezolano

A título comparativo con lo que ocurría en Argentina referiremos de manera general que en 1912 el Gobierno Nacional adquiere para nuestra Armada el primer buque de guerra (los anteriores eran armados para la acción bélica). La nueva unidad llevó el nombre de Mariscal Sucre (antiguo Isla de Cuba).

Entre 1919 y 1935 (2) incorporan a nuestra Armada unidades de guerra pero con años en servicio en otras armadas, ellos son: cañoneros Brión (1922), Maracay (1923), Aragua (1931), Orinoco (1933); vapores Florencio (1919), Nacional Bolívar (1935); lanchas Urdaneta y Padilla (1931), Arauca (1936); bergantín Naricual (1935); remolcador 21 de julio (1928).

Pendiente de confirmación existe noticia de gestiones destinadas a la adquisición de un buque mayor inglés así como que Japón nos ofreció un par de sus destructores. Sobrevendrán las precisiones por lo cual, concreto en cuanto a dotación de nuestra marina de guerra hasta el inicio de la II Guerra Mundial es lo referido en el párrafo anterior.

A la muerte de Gómez e instauración de la democracia -1936-, a partir de razonamientos serios y propuestas locales no desestimadas por las autoridades en funciones de la jefatura del gobierno y dirección del brazo naval de nuestras fuerzas armadas, por lo que respecta a la necesidad de remozar la flota envejecida y el desarrollo del poder naval de acuerdo a doctrina internacional y las premisas que entre nosotros nos traza el capitán de fragata Ramón Díaz a comienzos del siglo XX; así como examinados en aquel preciso instante –finales de la década de 1930- factores tales como nuestra ubicación hemisférica, compromisos internacionales tanto como del papel estratégico que para el mundo representaba la Venezuela inscrita entre los tres principales productores de petróleo, comienza con limitados recursos la remodelación de la Marina de Guerra. Incorpora dos buques usados adquiridos a Italia los cuales pasaron a ser los cañoneros General Urdaneta y General Soublette. Se adquirió para uso presidencial el yate El Leandro amén de varias lanchas italianas tipo MAS.

Además de los recientes agregados Soublette y Urdaneta, las principales embarcaciones adscritas a la Armada venezolana cuando comienza la II Guerra Mundial, seguían siendo las antiguas naves de pequeño porte incluido el transporte General Salóm, el más longevo en los anales pues adquirido en 1896 opera hasta 1952. Y, entre otros contaban los remolcadores de altura José Félix Ribas y Aragua, lancha hidrográfica Caribe, patrullera Táchira, patrullera Falcón (adscrita el 16 de septiembre de 1939), más El Leandro y otras naves bastante menores.

Más tarde Estados Unidos accedió a la venta del transporte tipo LST ARV Capana y en 1946, finalmente llegaron seis de siete corbetas tipo Flower construidas en Canadá que, adquiridas por Venezuela al concluir la guerra, se le nombró Victoria, Independencia, Libertad, Federación, Constitución, Patria.

La década de 1950 abre las puertas a buques ingleses de fabricación nueva. Tres destructores pesados denominados: Nueva Esparta, Zulia, Aragua, fueron encargados en 1950 y arribaron al país entre los años 1953 y 1954. En este último año el gobierno nacional celebra un contrato para la construcción de seis destructores ligeros: Clemente, Morán, Austria, Flores, Brión y García. En 1954 también se adquirió en Francia el transporte 2 de diciembre (luego Las Aves) para uso presidencial.

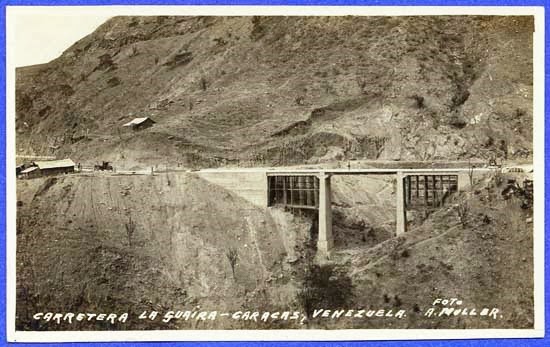

Casi 30 años después que los argentinos celebran la llegada de sus tres primeros submarinos, en julio de 1961 tiene lugar la festejada presencia en La Guaira de nuestro primer sumergibles el cual era del tipo Balao, acá bautizado Carite (ex USS Tilefish construido en 1943). Otros cuatro submarinos vendrán a dar conformación a su escuadrón respectivo, ellos son: Tiburón, Picúa, Sábalo, Caribe.

La década de 1980 se inicia con la llegada al país de las fragatas misilísticas italianas clase Mariscal Sucre, unidades que posee una tecnología más sofisticada que los anteriores, las cuales recibieron nombres de los ilustres próceres de la independencia: Mariscal Sucre, Almirante Brión, General Urdaneta, General Soublette, General Salóm, Almirante García.

Así mismo incorporó el Buque Escuela Simón Bolívar (BE-11).

Puede concluirse que las dos décadas entre el Tratado de Versalles (1919) y la invasión alemana a Polonia (1939), con la debacle económica de 1929, por razones parecidas, - insuficiencia de sobrante financiero y factores geopolíticos – menos Argentina que Venezuela se vieron impedidas de alcanzar lo pretendido en materia de dotar a sus respectivas marinas de guerra del poderío al que más los argentinos que el gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez, sintieron como necesidad nacional. Prueba de tal es que la armada argentina “ la Armada Argentina a pesar de sus falencias fue considerada en el año 1945 como la quinta del mundo... Antes de la guerra estaba entre las diez” (3)

En nuestro caso, después de diciembre de 1935 florecieron las perspectivas de mejoría de la dotación de la marina de guerra sin negar el hecho que antes de la muerte del Jefe Único, militares profesionales se tomaron en serio la tara de elaborar y tantear los escenarios que conducirían a procurar actualizar la armada a lo cual se abocó con visión el gobierno de Pérez Jiménez.(4 y 5).

Marina mercante y aviones para pasajeros vendidos a la Armada Argentina

Como Museo del Transporte es obligante acotar los datos que a continuación ofrecemos:

El investigador Raimundo Siepe - Monserrat Llairó apunta que el 16 de octubre de 1941 nacía la “Flota Mercante del Estado”, iniciativa de vital importancia para la economía y la sociedad argentina. Buques de bandera argentina comenzaron a transportar productos del país. También sucesivamente, incorporaron otros buques y al terminar la contienda, algunas empresas privadas se asociaron a la política estatal de modernizar e incrementar el plantel de buques de la marina mercante argentina. Al finalizar la guerra en 1945, la Argentina se hallaba con una flota mercante de ultramar que no poseía al iniciarse las hostilidades en septiembre de 1939. A fines de 1942 de un total de 170.000tn, al terminar el primer año del gobierno constitucional de Perón, la Flota Mercante del Estado, dependiente del Ministerio de Marina, contaba entre las unidades en servicio y en construcción, con un tonelaje de 281.000tn.

A partir de 1946 comenzó la modernización y el fortalecimiento de nuestra Compañía Anónima Venezolana de Navegación (CAVN), bastante más antigua (1917) que la naviera nacional argentina. Sin embargo, el tonelaje bruto de la CAVN jamás alcanzó la magnitud de la flota del país austral aunque nuestra flota petrolera sí ha tenido dimensiones apreciables desde los días que la misma la desarrollaban las transnacionales concesionarias a cargo de la explotación del crudo venezolano.

También n materia de transporte aéreo relacionado con la Armada argentina, la aerolínea venezolana AVENSA logró vender cinco aviones para pasajeros Douglas DC 2 ½ (modelo predecesor del DC 3), a las fuerzas navales argentina. Los bimotores fueron llevados por aviadores venezolanos hasta Bahía Blanca, donde fueron entregados a autoridades navales argentinas. Larguísimo vuelo en una transacción desaconsejable para el gobierno de Estados Unidos por parte de una aerolínea que en aquel entonces contaba entre sus accionistas a la Pan American World Airways (PAA). Los argentinos dijeron que el equipo recibido estaba en pobres condiciones.